Cuaderno de greca quebrada - Silvio Mattoni

El

frío retrocede esta mañana. Un paredón enfrente del pequeño café de barrio

tiene grandes murales de dudoso eclecticismo: cabezas de colores, un indio

estereotipado con plumas amarillas y azules, una mujer sin ojos de pelo lacio y

recto, en medio de ambos, un jaguar publicitario, de mirada enrojecida. A la

izquierda, al lado de un portón de chapa de un estacionamiento, otra cabeza a

la que le brotan prismas, como torrecitas en lugar de pelos.

Pero

tengo que irme de lo que veo, allá, a otro tiempo. Esta mañana, cuanto toqué el

cuerpo semidesnudo de mi esposa, me acordé del primer viaje que hicimos juntos,

solos, a los veintipico. Fuimos a un pueblo a la orilla de la gran laguna

salada que se llama Mar Chiquita. No se veían las otras costas, y las olas más

salobres que un mar, y el agua como arcillosa, la llanura interminable

alrededor, todo parecía resistirse al diminutivo.

Disfrutábamos

mucho la constancia del cuerpo ajeno, la juventud radiante, día tras día, dos

veces al día, durante dos semanas. Nos reíamos del pueblo, buscábamos las

marcas de la inundación, la crecida que lo había tapado casi entero unas

décadas atrás. Nos reíamos con el paisaje, los flamencos rosados que

perseguimos, contemplamos, quietos entre los yuyos para no asustarlos, presas

joviales nuestras pieles, novísimas, de las copiosas nubes de mosquitos. Al

borde de un pantano de sal y de barro, que un siglo de derroches había

considerado curativo, éramos dos que nunca se habían separado. Habíamos pasado

ya el peligro de creer que lo más importante era uno mismo. Probamos los

animalitos de la zona, que los nativos ofrecían como exotismos para ningún

extranjero a la vista: pejerrey a la parrilla, salado por la laguna, de gran

tamaño; nutrias asadas, que se criaban en un establecimiento local para hacer

pieles, pero no eran sino coipos sudamericanos, más cerca del castor que de la

escurridiza nutria. Y sin privarnos de consumir nada: cócteles regionales de

italianos migrantes, casi parientes en su ansiedad y su sarcasmo, parecidos a

nuestros abuelos o a tíos posibles. Vimos y escuchamos dos recitales en un

anfiteatro municipal, de música bailable y popular, que solamente acompañaban

nuestra curiosidad intensamente ejercitada.

Parecía

imposible entonces predecir que nada nos separaría nunca. Su cuerpo, los pechos

rebosantes en la bikini verde, se estiraba al sol de una playa de cemento, que

limitaba el barro saladísimo, y yo miraba sin darme cuenta el perfil griego y

el pelo castaño, su gran seguridad en la fuerza de un destino. Si le decía

algo, cada vez, ante cualquier idea, su risa se expandía a carcajadas bajo

aquel sol que nunca se escondía. A la siesta, a la noche, a la mañana, su

cintura suave y expresiva me decía que sí, que yo merecería, o que me sería

regalada sin merecerla, una textura de la felicidad.

Caminamos

por el pueblo cada tarde, sacamos fotos a edificios en desuso, a un gran hotel

abandonado, apretó ella con su pequeña mano el obturador de su cámara pentax,

pero no se enganchó el rollo. Todas las imágenes de nuestro viaje de novios

recientes están únicamente en mí. Pero no importan los flamencos ni los patos,

ni el horizonte verdoso del agua salada, ni las calles de un pueblo de

inmigrantes, sino ella en su alegría ilimitada, fuera de toda discusión. Y como

no se sacaba fotos a sí misma, distraídamente yo la admiraba. Se acostaba

rendida en la pieza del hotel, en cuyas paredes estaba la marca más alta de la

inundación que después había bajado un poco, y me hablaba; yo no la escuchaba.

No sé de qué hablábamos esos quince días solos. La miraba, la veía fija como

imagen del tiempo, aunque también se movía, avanzaba desde entonces hacia mí,

que soy el que contempla, que soy el que obedece a su deseo.

*

El

sol de invierno anula casi el frío. Al mediodía y a la siesta sube la

temperatura y se puede estar al aire libre sin campera, con un suéter liviano.

Me

llegó un libro de una gran poeta rusa, de las mejores del siglo XX, traducido y

prologado por una joven rusa que escribe en argentino, que inexplicablemente

fue traída a los diez años a este destino sudamericano. Me dedica su brillante

traducción con su caligrafía elegante, que tiende a alzarse en torres para

cruzar cada “t” y hacia abajo las emes y las eses tiran como volutas o raíces,

y supongo que sus dedos largos y muy blancos habrán aprendido a escribir en

cirílico. La inicial de mi nombre, por ejemplo, tiene un extraño arabesco que

se cierra en su parte inferior y parece una letra delta minúscula. Me dice que

los poemas de su querida compatriota, al menos lingüísticamente, vienen hasta

mí “en este invierno no tan crudo como en Rusia”.

¿Se

acordará ella de esa nieve repetida, de diez inviernos desde la inconciencia,

la inocencia, hasta que aprendió a escribir en una escuela de otra gran

llanura? El trauma de venir, de tener que aprender un idioma y empezar otra vez

a escribir, la adolescencia y la escuela argentinas, parecen filtrarse en su

confesión que se disfraza de prólogo. Aunque el librito de versos viajara con

ella, en el equipaje de su madre, recién a los diecisiete leyó y admiró los

poemas, íntimos y dolorosos, de la gran rusa. Estuvo siete años tratando de ser

alguien más, una chica argentina que va a escribir, que armará sus poemas en

los que siempre viaja no simplemente a Rusia, sino a la infancia. Porque es

igual para cualquiera este presente, sólo lo que se pierde parece distinto,

nada claro, otras cosas.

Los

dos barrios en los que pasé las dos mitades de mi infancia, desde la nada hasta

los seis, de los seis a los trece, son paisajes remotos, una estepa despoblada

el primero pero de amistad intensa en una sola cuadra de influencia, un

bosquecito no lejos del río el otro, lleno de chicos que no dejaban nunca de

estar conmigo, con todas las horas a disposición.

La

poeta rusa, la traducida, miró de frente la muerte a cada paso, volvía a su

entusiasmo infantil para decir lo que asusta, para raspar el vidrio esmerilado

y hacer un ruido rítmico contra la puerta inevitable, la que siempre se va a

abrir cuando ya no haya nadie que la cruce. La infancia nevada o la niñez bajo

el sol árido en dos centros de continentes son apenas formas encubridoras del

fin de los recuerdos. Ese final está ahí, invisible en el presente, como sombra

de otros años. Y la rusa que mi amiga traduce dice, pocos años antes de morir,

pocos años antes de mi nacimiento acá, en otro mundo: “Elegí con quién callar

en una fragante y cálida tranquilidad, qué me importa que esa sombra vuelva a

resplandecer en el vidrio negro.”

Cuando

me toque esa sombra de un silencio, espero estar igual de tranquilo, seguro de

haber elegido lo que sin embargo tal vez se debiera a una especie de suerte.

Pero el azar, la coincidencia no serán tan potentes como un amor al verso, como

el deseo de escribir siempre para el aroma vivo de un cuerpo, de este lado del

vidrio.

*

El

canto de un pájaro es un señalamiento o un llamado, tiene probablemente una

función, no es porque sí. Aunque también la flor es interesadamente

reproductiva. Y sin embargo el mirlo negro o tordo serrano, parado en la punta

de una rama seca, donde el árbol termina de estirarse hacia arriba, parece que

entonara su serie de silbidos sólo para practicar. Quizás está a la espera de

los momentos culminantes, cuando le hará falta hacerse oír, pero ya vive

enfáticamente su condición ejemplar. No sabe que es un ejemplo de su especie ni

que su estado se repite como el patrón de notas que le están permitidas. Pero

¿acaso se repite, no pone algo de sí en su interpretación, no interviene en la

ejecución de silbidos el momento, la atmósfera, la rama deshojada en la que

está parado?

Ahora

tengo que pensar quizá en volver a la laguna enorme y salada en la que

desemboca el río tímido de mi ciudad a unas docenas de kilómetros, y en donde

empezamos a saber, ella y yo, que nunca nos íbamos a separar. Veo las ofertas

de alojamiento. El pueblito creció desde hace treinta años, ya no estarán ahí,

a media altura de algunas paredes cerca de la orilla, las marcas de la gran

inundación. Pero ningún “progreso” habrá cambiado el intenso color de los

flamencos, que dragan barro y se inmovilizan al sol, y convierten cascaritas de

crustáceos o moluscos en plumaje rosado, en una pincelada rápida de la

naturaleza, como si hubiese alguien ahí, una artista de la novedad, que dijera:

“si nada es para siempre ni hay sentido, qué importa el verde-azul de la laguna,

el cielo, le voy a meter rosa a este momento”. Ahora la simple espera de un

paisaje, no muy lejos, me da unas ganas leves de silbar.

*

Llovizna

en primavera y en el cielo no hay ni una franja azul. Contra el gris opaco y

todo el trapo sucio de las nubes, una antena roja y blanca de teléfonos

celulares inserta su aguja en esas capas indiscernibles. Miro las chapas sin

brillo de las distintas artesanías de cinc de los vecinos, que taparon terrazas

o piezas precarias para armarse una privacidad ilusoria.

Terminé

de escribir un corto prólogo a los poemas reunidos de una chica, que conocí

bastante, que murió muy joven por una rara enfermedad de la sangre. Después de

describir la obra, algunos poemas llamativos entre los libros que editó y todos

los archivos inéditos que encontraron en su computadora, traté de decir cómo la

conocí, cuántas veces nos vimos, la media docena de lecturas públicas que

compartimos, y entonces me di cuenta de que casi no habíamos hablado nunca, que

nunca le dije nada de sus escritos y que recién la última noche en que la vi,

pocas semanas antes de su muerte, le regalé un libro mío y se lo dediqué.

Quizás

era el comienzo de una larga amistad, cuando son tan difíciles para mí las

amistades femeninas. Porque los últimos poemas que le había escuchado me

parecían cada vez mejores, más tajantes, más directos, más precisos. Y sólo me

faltaba leerla un poco más para admirarla, para entender su pasión de escribir.

Ahora tuve que hacerlo sin que ella existiera, como quien comenta una obra

solitaria y terminada. Y sin embargo, en las frases finales de mi prólogo, casi

lloro. Entre todos sus inéditos hay relatos de sueños, brevísimos la mayoría.

Uno dice mi nombre: “En un sueño alguien me llama Silvio, sabe que soy mujer

pero ahí soy medio hombre, lo que para mí es medio nada”.

Yo

era casi un desconocido para ella, una figura, una firma de varón cuando en

verdad le interesaban las invenciones de otras chicas, las amigas que escriben

y que aparecen mucho en sus poemas. Pero sólo pude comentar ese sueño, ese

llamado desde el mundo de las imágenes que van y vienen, que no son cosas,

diciendo que me hubiese gustado reírme con ella, devolverle la gracia de su

anotación. Porque tenía un humor muy agudo, le gustaban las fiestas largas,

todos los modos del baile y se reía siempre, se reía sonoramente, con una

alegría que parecía a prueba de cualquier desgracia. Pero se murió, la poeta

más joven que yo, y sólo me dejó una voz que la confunde conmigo, alguien, en

un espacio del mundo donde ella es medio varón y yo, medio mujer, y los dos escribimos

poemas hasta el final, hasta el punto final de la vida, sin esperar ninguna

masa de lectores, llamando a cada uno por su nombre.

*

Paró

la lluvia y un viento loco de primavera mueve las flores rosadas de unos

árboles amables, cerca del campus al que no voy a dar clases en dos años de

anomalía. Me perdí ya dos otoños de ocre y verde oscuro y esta es la segunda

floración de todas las plantas que apenas podré ver, de paso. En el medio del

pequeño bulevar que se inicia en esta esquina, donde un puente peatonal en

forma de arco y sin columnas divide la universidad de la ciudad profana, lo

sacro de lo civil, algunas hileras de palos borrachos esperan sus grandes

crecimientos, todavía no demasiado panzones, tan sólo con una curva o un

ensanchamiento leves que disparan sus gruesas espinas al aire de la siesta. Un

par de palomas eléctricas se paran en una rama deshojada y sus cabezas

inquietas no dejan de hacer señas. Entre un palo borracho y un paraíso, en un

banco de madera marrón, tres chicos, aún lejos de la edad universitaria, están

sentados charlando, mirando un poco sus teléfonos, o se quedan callados,

contentos de estar ahí juntos, aunque sin risa, sin nada que hacer. El número

tres impide la intensidad excesiva de los dúos. La ropa que tienen se parece

mucho entre sí: camperas azules, pantalones de gimnasia, gorras oscuras. Nada

que llame la atención, su trío serenamente dice: somos amigos, estamos dejando

pasar el tiempo, hasta que se nos ocurra algo. En esas largas tardes, entre los

trece y los diecisiete, la mayor parte del tiempo se pierde y se quiere perder

con otros, que estén en el mismo trance.

Hablá,

memoria, decime algo de lo que era yo en esas edades que me parecen

lejanísimas, ajenas, contadas por un escritor muy desprolijo. Tratábamos de

encontrar en canciones que traía la época, menos que eso, nombres que

depositaban los años en el limo de los productos sonoros, para poder repetir

algo en esas piezas de casas más grandes o más chicas. Las frases se reducían a

sentencias cínicas o satíricas sobre una vida que prometía poco. Era largo,

casi ilimitado, el camino imaginario de poder algún día querer de verdad algo.

Es excesivo decir que había un camino, no había bordes por ningún lado, excepto

las propias incapacidades, haber caído en un cuerpo, en una clase, en un lugar

determinados. Y como los otros chicos junto al palo borracho, sabíamos, mis dos

amigos y yo, a los trece, que el tiempo nos iba a separar cuando sintiéramos

que el borde propio se acercaba a la izquierda, a la derecha, empujándonos

hacia adelante, o cuando de repente un obstáculo cayera en medio del paso y

decidiéramos quedarnos a contemplar sus vetas, su inesperado bloque de granito.

Podría

llamarlos a los otros dos y tratar de volver a perder horas hablando un poco,

pero sería difícil de realizar sin estímulos químicos, sin el alcohol

desinhibitorio. Si tengo algún amigo ahora, recién estaba naciendo en esa época

de nuestro desencanto. Andá, memoria, no decís nada, estás vaciada de imágenes.

Hay que esperar otras oportunidades.

*

Cae

la noche en el centro de la ciudad, y en el bar más conocido de la zona de

librerías saludo a una mujer que me reconoce, pero yo no a ella. Puede ser

cualquiera: exalumna, escritora, poeta potencial. Ni siquiera puedo calcular su

edad. Hay gente de mi edad que parece mayor, y otros que son como niños. La

primavera prolonga la tarde y en varias mesas se toma café. Lo que me recuerda

a los amigos chilenos, todos poetas y grandes bebedores, que se sorprendían de

las costumbres trasandinas. Y en esta región cisandina se extienden los hábitos

de la gran llanura. “¡Toman café!”, decía un poeta de allá, “¡se quedan horas

hablando con un café!” Cuando para ellos las grandes charlas de literatura, las

“conversas” como curiosamente las llaman, nunca empiezan sin una botella de

pisco o de whisky, sin mencionar el vino y la cerveza que son preliminares

rápidos.

Incluso

yo, que no dejaría pasar un fin de semana demasiado sobrio, me pedí el cortado

que impulsa estas frases: esta conversación con amigos que necesito y no tengo.

Pasé

por la puerta de una librería, vi un círculo de sillas en la peatonal frente a

su vidriera. El librero me saludó. Sé quién es, pero no acertaría de entrada

con su nombre. Me dijo que le hacían un homenaje a un poeta local, que murió,

que indudablemente tenía un don, un difuso talento pero que hacía un poema

bueno de cada diez. Era difícil saber si las cursilerías de sus peores escritos

formaban parte de un plan, una lucha contra el valor de lo supuestamente bueno.

Ahora, si no me acerco al homenaje, ya que estoy sentado a veinte metros del

evento, los admiradores del poeta muerto lo considerarán tal vez un signo, un

manifiesto desdén.

Sin

embargo, me caía bien ese gordo de pueblo que escribió docenas de libritos tan

diferentes entre sí, un par de ellos íntegramente logrados o al menos no

arruinados. En una revista de juventud, le seleccioné unos diez sacados,

extraídos quirúrgicamente de dos o tres libros inéditos por entonces, y esa

muestra convenció a algunos escritores porteños, que quizás nunca llegaran a

leerlo más, de que en la villa inmigratoria y agropecuaria en la que vivía,

lleno de resentimiento y de megalomanía espiritual, había un ser original. Si

lo separamos de su obra, en efecto, era un personaje auténtico y demencial.

Quizás me acerque sigilosamente al homenaje.

Hace

un par de noches una poeta joven, eficaz pero que escribe muy poco, me contó

que otro muerto, en este caso muy despreciable, cuya estatua de bronce adorna

otro bar del centro como un testimonio de la cosa kitsch en la que una ciudad

convierte la así llamada poesía; ella me repitió una frase de ese ansioso de un

reconocimiento que delataba su insignificancia, cuando le propuso organizar un

ciclo sobre cine y literatura con mi presencia: “Acá no aceptamos elitistas”.

La

literatura no es una democracia. La poesía, menos. Y las pretensiones de

comunicación son inversamente proporcionales a la imposición necesaria de lo

escrito. Los dos muertos se detestaban entre sí, supongo, pero esa veta de un

tono reivindicatorio podía evitarse en uno, el gordo, que esperaba el poema

como un regalo del espíritu universal, que sustituía la locura de un padre

religioso y alemán, y nunca dejaba en paz al otro, el de la estatua de bronce,

que murió entero, sin haberse arriesgado a escribir algo de verdad, sin poder

hacerlo.

*

Vengo

de visitar por una hora el campus para un trámite que acentúa la exclusión

neurótica del mundo de muchos combativos profesores a quienes sus vecinos más

cercanos les causan un encono apasionado, y todo su deseo de competir se

desata. En lugar de hacer libros para humillar al otro, al que desprecian,

quieren tener el poder de decidir un cargo o una exclusión de su pequeño mundo.

Pero la memoria vuelve a mis años más desinteresados, cuando lo que escribía no

parecía destinado a ningún libro sino que se transformaba en una posible prenda

de amistad. Recuerdo un cuento, que le di a un amigo, y él me dijo el

comentario de su novia de entonces, sin ninguna prevención. Ella le había dicho

que ese escrito expresaba perfectamente el pensamiento de una chica. Había sido

mi intención planeada: una suerte de monólogo interior pero donde la joven,

soltera y despreocupada, no estaba revisando de noche, en la cama, los eventos

del día ni su pasado ni los posibles encuentros de los días posteriores, sino

que caminaba por la calle, iba pensando y glosando mentalmente la materia de

una mañana y un almuerzo y el principio de la tarde.

El

estilo era algo así como indirecto y libre. Las frases estaban cortadas por

múltiples puntos, que les daban un aire prismático a las ocurrencias ingeniosas

de la chica. Ella era yo, como diría un novelista, porque se despertaba en el

mismo departamento en el que por esos años de estudiante universitario yo vivía

con mis padres, pero levantaba unos brazos esbeltos y gráciles por encima de

una cabeza de largo pelo lacio, castaño. Salía de la pieza y bajaba del

edificio. Cruzaba el río y se encaminaba al centro de la ciudad. Las caras, los

gestos de las personas con las que se cruzaba en su caminata le suscitaban

adjetivos, extractos de descripciones, y la sensación de ser vista, el enigma o

la hostilidad de las miradas que sentía a su paso. Pero a todo ella respondía

con ironía. No se había maquillado, y aun así sus veinte años eran de un brillo

enceguecedor. ¿Adónde iba? Estaba invitada a almorzar con un amigo, que le iba

a presentar a un pintor. Entonces, la escena principal del cuento se

desarrollaba, o más bien se insinuaba, en el estudio del pintor, en una extraña

construcción antigua del centro, que daba a una de las calles peatonales. Ahí

ella veía un cuadro que representaba a una muchacha, un personaje con vestido

antiguo, como si perteneciera a una mitología y le faltase sólo el nombre de

una diosa o ninfa o heroína arcaica. Era absurdo que un pintor de ese lugar y

ese tiempo hiciera cuadros tan poco contemporáneos, no sólo figurativos sino

incluso preimpresionistas. Ella se quedaba un rato mirando el cuadro, mientras

su amigo –que tal vez era yo, de nuevo– charlaba de curiosidades estéticas con

el pintor. La cara de la mujer pintada era la suya, se podía reconocer, pero

¿cómo la había retratado con tanta precisión, en una pose que ella asumía en un

principio voluntariamente y luego ya sin darse cuenta? Ahí estaba: sus mismos

rasgos, y una pierna levemente flexionada, como distraída, aun cuando los dos

pies no dejaban de asentarse tranquilamente en el suelo. La descripción

minuciosa de la pintura coronaba o remataba mi relato sin final.

Creo,

no me acuerdo bien, que ella después pensaba que no iba a tener nada íntimo con

ninguno de los dos, ni el esteta ni el pintor, porque no entendían, no

entenderían, si lo supieran, lo que se transformaba en frases en su cabeza,

apenas si admiraban el misterio de su rostro pintado u observado en su

indetenible movimiento, que no les comunicaba la verdad, la experiencia que

caminaba en ella, interior y exterior a la vez. Y sin embargo, en ese cuadro,

hecho por un sujeto que no sabía nada y hablaba mucho, estaba delineado casi un

signo de su charla interna. ¿Qué hay en un rostro? ¿Qué hay en mi rostro? ¿Qué

habría si pudiera ser el de una chica, sin maquillaje, sonriente y callada,

porque no puede interrumpir su íntimo pensamiento?

También

en esa época, de cierta timidez inexplicable, habré querido ser un signo,

joven, un chico inteligente, ser mirado tal vez. Ahora en mi rostro impera la

gravedad, párpados superiores que caen, surcos, bolsas, una alegoría hecha de

cosas que no significan nada. Ni siquiera contengo esa capacidad de imaginar un

monólogo de chica, ni contemplo un futuro de narrador que registre la verdadera

vida.

La

memoria es un juego que no abre fácilmente las cajas de viejos manuscritos, se

entretiene en los chirridos de unos goznes herrumbrados. No puedo distraerme de

esta primavera luminosa, de los manojos de flores lilas en los árboles

autóctonos.

*

Un

aire fresco e inesperado barrió con el adelanto tropical de esta primavera que

empezó indecisa. Y tomaré un café en una terracita, cerca del viejo

observatorio de la ciudad, que ubicaron con deseos científicos en una de las

lomas más pronunciadas de las que están cerca del centro. Desde acá arriba,

todos los ángulos se precipitan en barrancas tapadas por las calles y casitas

residenciales, discreta o coquetamente inclinadas, en la plena confianza de que

un siglo y medio bastan para asentar cualquier tipo de suelo.

Espero

que mi hijo salga de su clase particular de latín –pero no diré que a mí no me

pasaba, era fácil repetir declinaciones en mi infancia sin pantallas, entregado

al aburrimiento constante y a los libros releídos hasta que se ajaban. Si

entonces podía decir las insólitas desinencias de una lengua muerta, todavía

ignoraba que mi destino sería literario y que el idioma en el que nací, crecí y

vivo, y hasta sueño, no tiene ningún sentido sin aquellas vocales y aquellas

“m” que acusaban algo. Y en un momento, casi en el último año en que existía

latín en ese mismo colegio que se niega al presente, me encontré con Horacio,

memorizado alocadamente por la dictadura de un profesor amateur. Y le creí, le

dije que sabía que no había muerto del todo, que un adolescente aislado en un

lugar del mundo que no tenía nombre, o que era una persecución de imágenes y

ritmos a milenios de él, entendía que esa cantinela, esos versitos de once,

doce, trece sílabas, en verdad eran su deseo, su manía, su soberana soberbia. Y

un chico tan infantil todavía quiso conservar ese poema grandilocuente, como si

fuera cierto que alguien podía estar muerto y seguir fingiendo vida aun a

través del viejo idioma sin hablantes.

Feliz

o beato, mientras pasa el ruido de las motos al lado de mi mesa de café, me

alegra esta mentira de sentirme su amigo. ¿Valdrá la pena torturar a un hijo

con lo que apenas sirve para soñar las mismas palabras puestas al revés,

retrospectivas? No es tan grave. Todo lo que se sabe puede ser olvidado. Y aun

lo que se olvida no morirá del todo. En el espacio de la tarde, en otra ciudad

de colinas construidas, se borran en silencio los motivos de tantas inquietudes

y un chorro de ritmos golpea mi cabeza para decir que sí, que la poesía tiene

derecho a la existencia, sola, abstracta, en su forma sin materiales que se

gasten, navegando como un juguete en la corriente de los años y en la fuga del

tiempo.

*

Y

el verano se acerca con su habitual limpieza: días de calor puro y cielo

abierto, después una tormenta súbita y a veces demasiado copiosa, todo se lava

finalmente al vapor. Anoche recordé por enésima vez un cuento juvenil, que

escribí a partir de un procedimiento y estuvo a punto de publicarse, hasta las

pruebas de galera, en una revista que se interrumpió justo en ese número. No

habría cambiado nada que a los veinte publicara un relato; el llamado de los

versos, las necesidades sintéticas habrían seguido insistiendo. Pero

curiosamente sólo me acuerdo del mecanismo utilizado, a su vez casi copiado de

un autor lingüísticamente enloquecido: tomé dos frases al azar, aunque las

inventé, sin ninguna relación entre sí, y completé los hilos de una narración

que empezara en una, realista, banal, y terminase en la otra, lírica, un tanto

arcaica, con rimas internas y aliteraciones. Pero ¿qué puse en el medio?

Apenas

me acuerdo de un apellido polaco, el de un crítico y promotor del escritor

polaco que siempre vivió en Argentina, y que venía a visitar a su objeto de

amiración. Nuestro polaco, mientras tanto, desde la primera frase, tomaba

ginebra. Claro, como era frecuente en los jóvenes estudiantes de aquellos años,

habré querido hacer literatura local y cosmopolita al mismo tiempo. Sin

embargo, mi final lírico, con garzas y ranas, como en una metamorfosis antigua,

me alejaba de todos los cálculos históricos. No me sería imposible recobrar ese

cuento, mecanografiado, en alguna caja polvorienta, en el pequeño abismo

repleto de papeles que construimos debajo de una escalera nueva. Pero un

recuerdo vale más que mil hojas balbuceantes, brilla y compite con el sol enérgico

de este día, porque toda la fe que me animaba vuelve a mi cabeza, por momentos,

casi cada semana, después de años y décadas. Y vaya donde vaya, hasta el último

paso, siento que me agarraré con furia a la tablita de escribir en la

inminencia del naufragio. Aunque ahora puedo comprobar que el infantil deseo de

ser un escritor no tiene nada que ver con escribir. Por eso estas páginas no

van a ningún lado, sus frases son insectos o nubes de corpúsculos que giran en

la luz, que alimentan las ranas, que se comen las garzas, que se guardan como

plantas, que se ponen amarillas como páginas.

*

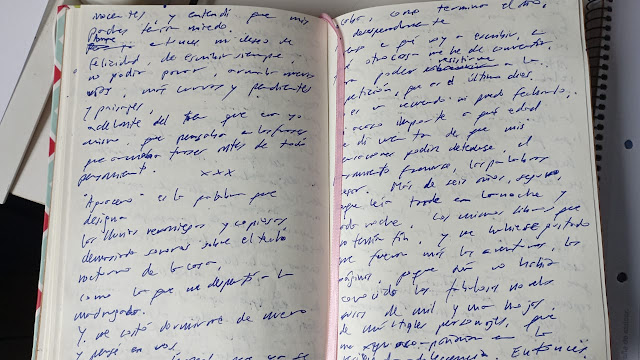

“Aguacero”

es la palabra que designa las lluvias veraniegas y copiosas, demasiado sonoras

sobre el techo nocturno de la casa, como la que me despertó a la madrugada. Y

me costó dormirme de nuevo y pensé en vos, cuaderno artesanal que ya se acaba,

como termina el año, y desesperadamente pienso en qué voy a escribir, en qué

otra cosa me he de convertir, para poder resistirme a la repetición, que es el

último dios.

No

es un recuerdo ni puedo fecharlo, ni acaso importe a qué edad me di cuenta de

que mis sensaciones podían detenerse, el pensamiento frenarse, las palabras

cesar. Más de seis años, seguro, porque leía tarde en la noche y cada noche los

mismos libros que no tenían fin, y me hubiese gustado que fueran más las

aventuras, las páginas, porque aún no había conocido las fabulosas novelas

rusas de mil y una hojas, de múltiples personajes, que me acompañarían en la

resignada adolescencia. Entonces, bajo el temor injusto a una arañita que se

movía en el techo a la espera de la sombra, me daba miedo sobre todo el

interruptor de mi lámpara, que velaba por mí.

“Y

si morirse fuera simplemente eso, la interrupción de esto que soy, de lo que

pienso, del mundo que parece hecho para mí, surgido de mí”, me decía,

resistiéndome lo más posible a apretar el botón, hasta que el sueño me nublaba

la vista y el libro se me caía de las manos. No creía aún lo suficiente en la

mitología griega, que me cautivó siempre como una esperanza de supervivencia

indefinida de dioses que eran nombres; y no recordaba entredormido que la

muerte y el sueño son gemelos. Era difícil construir la idea abstracta de la

pura nada, pero empecé entonces con esa mínima sinécdoque: el interruptor en la

mesita de luz, porque ninguna luz es infinita. Y sin embargo, hasta la chispa

más diminuta, casi invisible, penetra en la oscuridad y la disipa, o viaja en

ella.

Puedo

ver en la sonrisa franca de una foto del nene de ocho años que fui esa mística

fe en la vida que tenía, esa sensación de ser un dios curioso, alegre y

teatral, que vivía en un cuerpo en crecimiento, en una casa vieja del barrio

más antiguo de los alrededores del centro de mi ciudad, con las dos manos sobre

la baranda de hierro forjado un siglo atrás, el pantalón y la remera azules, el

pie izquierdo en un escalón y el derecho en otro, más abajo, apoyados con

gracia en esos peldaños de cemento sin ninguna pintura, la pared agrietada

imperceptiblemente a mis espaldas, abundante el flequillo lacio y castaño sobre

la frente, los ojos resplandescientes y los pómulos brillantes por la luz.

El

sufrimiento incierto de las noches no le ganaba nunca al humor de los días: la

escuelita primaria en que era amado, los amigos del barrio que nunca me dejaban

solo.

*

Y

en otra foto un amigo sonríe, mirando a cámara, agachado en el piso, mientras

jugábamos con hojas y biromes a anotar rápidamente nombres de cosas, animales,

frutas, países, capitales, que aliterasen de improviso. Mi cara no se ve, sólo

el costado de mi pelo y mis manos que escriben sobre las baldosas, que simulan

vetas de piedra negra y blanca. Atrás de la cancel y sus cortinas, en el zaguán

anterior a la puerta de calle y sus arabescos de hierro, se ven las zapatillas

de otro amigo, que hace su lista de objetos del mundo.

En

ese barrio apenas escribí, casi toda la materia y el dolor llegaron después de

la mudanza. Pero recuerdo una tarde en la pieza de arriba en que intenté hacer

un cuento de misterio antiguo, a la manera de Poe, el autor más literario que

conocía. No puedo haber tenido más de diez. El relato quedó en las

descripciones de casas o de bosques o de zonas. Pero a los trece puedo

confirmar con toda seguridad que ya escribía versos, narraciones, pequeñas

écfrasis, y traducía el mundo a todos los géneros. Aunque entonces la vida de

pura felicidad se había terminado.

El

deseo ferviente, la admiración, el rapto que me causaban las chicas, todas y

cada una, de los que tal vez siga preso siempre, quizá por suerte, también se

desplegaría en esos años. Era increíble que en el mundo existiera tanta

belleza, por así decir, y no podía creerse de otra forma que no fuese

escribiendo. Así termina este cuaderno escrito hasta en su contraportada

marrón, en busca del origen de un deseo.