El psicópata y el héroe en la cinta de Moebius - Hugo Echagüe

Dejamos aquí

de lado la compleja relación entre lo Real histórico y lo representado en cine

y televisión. Para el espectador serial no importa la diferencia. Es más,

prefiere el simulacro; aunque hubiese un original, aquél le resulta más

cercano. Es su fantasía y su pesadilla; de figuras atroces y carismáticas. El

ambiguo encanto del asesino serial, del depredador, puede ser irresistible.

Cómo definirlo, cómo ceñir esa figura sin recaer en estereotipos, es la

propuesta de este miniensayo. Una hipótesis de máxima: el asesino serial es la

cara inversa del superhéroe: cierran la agencia del poder directo: son su acting out, maravilloso o atroz.[1]

Ambos

coinciden en la omnipotencia o su presunción –los héroes de Marvel o los

mutantes complementan sus poderes, a veces juzgados como defectos. Así, la

heroína airadamente punk Jessica Jones dispone de algunos poderes, al igual que

Luke Cage; forman así un superhéroe no solitario, una pequeña innovación,

propuesta también en la más interesante Sense

8 –cuya continuidad seguimos esperando. Unos y otros disponen absolutamente

de sus víctimas, sean villanos o buena gente de alguna remota ciudad.

Usualmente pertenecen a países centrales: son a su modo, su alegoría y su

exaltación.

Después de

los clásicos, como el emblemático y elegante conde Drácula y su extensa

descendencia gracias, entre otros, a Anne Rice, aparece, a comienzo de los ‘90

el asesino serial que le da el giro (no sería el primero) a las

identificaciones: el refinadísimo Hannibal Lecter –el de la única buena, la

primera, de Jonathan Demme– que juega para la policía o más bien para la agente

Clarice, a quien maltrata, humilla y ayuda: “What do you see, Clarice? What do you see?”. La clave es la

interlocución, el quid pro quo; una

forma de pago, una pregunta sobre el asesino/otra personal, pero Hannibal,

contrariando la literatura psiquiátrica, desarrolla respeto y quizá algo más

(siempre el toque romántico, acá perverso) por su “amiga” policía; goza con su

dolor, pero, a su modo, la deja ser: es su testigo y memorialista. Como en A Family Plot del maestro Hitchcock,

hace que nos identifiquemos con la parte

mala que ayuda a encontrar lo que le es afín, como en el juego de pares y

nones del cuento de Poe. En la secuencia final en que va a la caza del psiquiatra

le deseamos la mejor de las suertes… Bon

appetit! Esta

ambigüedad señala la cercanía propuesta, la que cierra el juego y nos deja

tranquilos. Hay malos muy malos pero hay héroes poderosos que los detendrán.

Hannibal es un chico muy malo, pero a la vez, muy a su manera, un justiciero

(también es un delator, después de todo). No tiene superpoderes –los serial killers no los tienen– pero es

sobre o infrahumano. Nunca demasiado humano.

Y qué de los

muchachos de Fincher en Mindhunter

que crean la denominación de “asesino serial” y proponen entenderlo y

describirlo ante la feroz decisión de los representantes de la justicia que

opinen que con ajusticiarlo alcanza. Las escenas de los encuentros del agente

joven con el asesino Ed Kemper son un intercambio imposible. Hasta que el mismo

detective empieza a orillar la depravación (siempre aterrando al país

puritano), tópico conocido para los especialistas: no es una cuestión maniquea

de buenos y malos sino de grados. Sólo que nadie sabe cuándo cruzan la línea…

Eso le agrega espanto al personaje e interroga a algún espectador. A Fincher le

gusta molestar; un poco nomás, ya lo hizo en Seven. Pero lo que destaca en estos asesinos es su omnipotencia:

disponen de la vida y de la muerte, la que finalmente dan, como don supremo.

Son Dios. Como lo es el superhéroe que está por los sencillos mortales y que

pone su sociopatía[2] (como también el Sherlock de Cumberbatch) al

servicio del mundo libre.

Buenos y

malos, comparten características: la ya señalada omnipotencia, capacidades

fuera de lo común –los seriales no las poseen pero desarrollan astucia y fuerza

inusuales–, y aun los superhéroes incurren en matanzas… al servicio del bien.

De los gobiernos occidentales, claro. Rara vez hay un asesino serial fuera del

mundo anglo (los hubo en Rusia, y también en México y España). Finalmente,

ambos tipos comparten similares experiencias porque representan el sueño y la

pesadilla de las potencias que inspiran sus pasiones: la destrucción y la

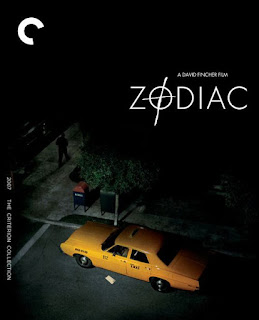

salvación del mundo. En las mejores obras, por decepcionantes, como Zodíaco, esto está ausente, porque la

incertidumbre molesta, impide cerrar el círculo que significa que todo está

bajo control. En tal punto, Zodíaco

es insoportable; evade las reglas. (De paso, disfrutamos del gran Robert Downey

Jr., que vuelve al whisky y se saca por una vez el disfraz de hombre de acero).

Dejamos aparte a Jack el Destripador y otros descuartizadores y nos centramos

en el siglo 20 y en el 21, nos ocupamos de lo más resonante y su representación

en la pantalla. En la primera de las películas “contemporáneas”, el carismático

Tony Curtis acepta el rol de El

estrangulador de Boston, en que debuta también la pantalla dividida. Los Rolling Stones, los alguna vez chicos

malos del rock, le dedicaron Midnight

Rambler, en vivo, con gran despliegue de Jagger, cambios de ritmo,

detenciones y grandes momentos de armónica. Una “oda al blues”, según Keith

Richards.

La pesadilla

continúa e invade lo real: el cine funciona como antídoto social, controla la

angustia; el mundo libre todo lo resuelve; por eso Zodíaco molesta tanto.

Las dos

figuras responden pero interceptan, superponen, jaquean, la pregunta clásica de

la ética de la serie “B”: ¿cuáles son los chicos buenos y cuáles los malos? El

mundo yace en una calma desesperación, a la manera inglesa de Pink Floyd. Una calma tensa, donde los

jinetes preparan sus arreos mientras las guitarras afinan un tono más abajo.

[1]

Algo de esto había anticipado ya Tim Burton en Batman, la primera.

[2]

Utilizo con alguna libertad los términos psicópata y sociópata. Evado

así la compleja psicopatología.